目次

Toggleチャットボットの種類:導入前に理解すべき基本

チャットボットとは?基本的な仕組みを解説

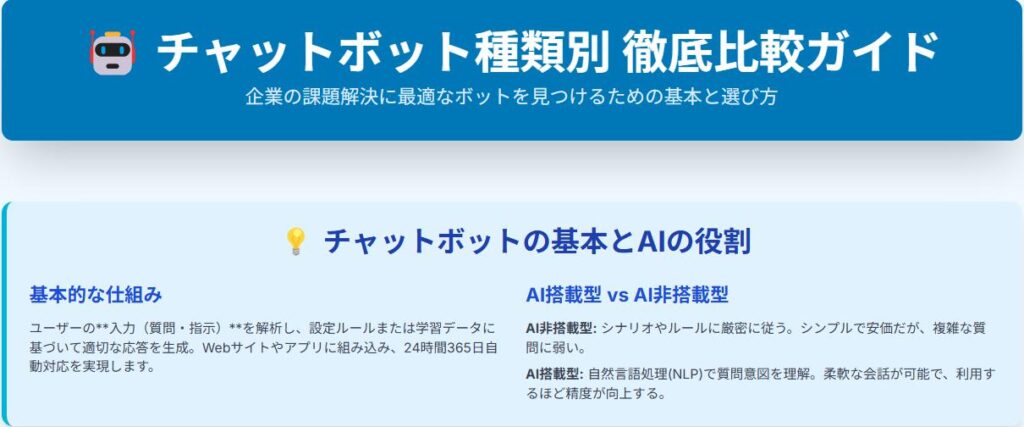

チャットボットは、ユーザーとの対話を自動化するシステムであり、テキストや音声を通じてコミュニケーションを行います。その基本的な仕組みは、ユーザーからの入力(質問や指示)を解析し、あらかじめ設定されたルールや学習済みのデータに基づいて適切な応答を生成することです。

チャットボットは、Webサイト、アプリ、メッセージングプラットフォームなど、様々な場所に組み込むことができ、24時間365日対応可能な自動応答を実現します。これにより、顧客対応の効率化や問い合わせ対応の負荷軽減に大きく貢献します。近年、AI技術の発展に伴い、より自然で人間らしい対話が可能なチャットボットが登場し、様々な企業や組織で導入が進んでいます。

チャットボットの導入を検討する際には、その基本的な仕組みを理解し、自社のニーズや目的に合ったチャットボットを選択することが重要です。チャットボットの仕組みを理解することで、導入後の運用や改善もスムーズに行うことができます。

チャットボット導入のメリットとデメリット

チャットボットの導入は、企業や組織にとって様々なメリットをもたらしますが、同時にデメリットも存在します。メリットとしては、まず人件費の削減が挙げられます。24時間365日対応可能なチャットボットを導入することで、人的リソースを削減し、コストを最適化することができます。

次に、顧客満足度の向上です。迅速かつ正確な情報提供により、顧客満足度を高めることができます。さらに、リード獲得にも貢献します。問い合わせ対応を通じて、見込み客の情報を収集し、効果的なマーケティング活動に繋げることが可能です。

一方、デメリットとしては、初期構築コストが発生することが挙げられます。チャットボットの設計や開発には、専門的な知識や技術が必要であり、費用がかかる場合があります。また、運用管理の負担も考慮する必要があります。チャットボットのメンテナンスやアップデートには、継続的なリソースが必要です。

複雑な問い合わせへの対応の難しさもデメリットの一つです。AI技術が進化しているとはいえ、複雑な質問や状況判断が必要な場合には、チャットボットだけでは対応できない場合があります。これらのメリットとデメリットを十分に理解し、自社の課題や目的に合ったチャットボットを選定することが、導入成功の鍵となります。

チャットボットの種類:AI搭載型とAI非搭載型の違い

チャットボットは、AI(人工知能)の搭載有無によって、大きくAI搭載型とAI非搭載型の2種類に分類されます。AI非搭載型チャットボットは、あらかじめ設定されたシナリオやルールに基づいて応答します。そのため、シンプルな質問や定型的な問い合わせには対応できますが、複雑な質問や曖昧な表現には対応が難しい場合があります。

一方、AI搭載型チャットボットは、自然言語処理(NLP)や機械学習などのAI技術を用いて、ユーザーの質問内容を理解し、適切な回答を生成します。AI搭載型は、より自然な会話が可能で、複雑な質問や曖昧な表現にも対応できます。また、学習能力を備えているため、利用するほどに精度が向上します。

AI搭載型チャットボットは、AI非搭載型に比べて、構築・運用コストが高くなる傾向があります。AI技術の導入や学習データの準備には、専門的な知識やリソースが必要となるためです。しかし、より高度な顧客対応や業務効率化を実現できる可能性を秘めています。

どちらのタイプのチャットボットを選ぶかは、自社の課題や予算、求める機能などを考慮して慎重に検討する必要があります。

代表的なチャットボットの種類と特徴

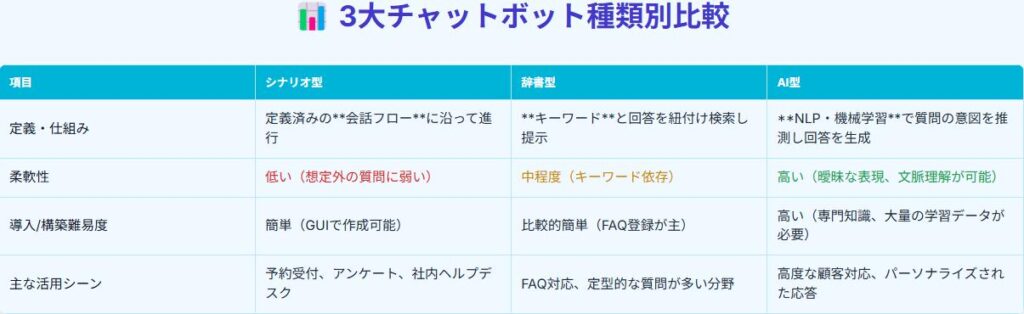

シナリオ型チャットボット:定義と活用シーン

シナリオ型チャットボットは、事前に定義されたシナリオ(会話の流れ)に基づいてユーザーと対話するチャットボットです。ユーザーの選択肢に応じて、あらかじめ用意された回答を提示するため、FAQ形式の問い合わせ対応や、商品・サービスの選択肢提示などに適しています。比較的簡単に構築できるため、導入のハードルが低いのが特徴です。

シナリオ型チャットボットは、特定の目的やタスクを達成するために設計されることが多く、例えば、予約受付、資料請求、アンケート回答などの用途で活用されます。ユーザーは、提示された選択肢を選ぶだけで、目的を達成できるため、直感的な操作が可能です。

シナリオ型チャットボットの構築には、専門的なプログラミング知識は必ずしも必要ではありません。多くのチャットボットプラットフォームが、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)ベースのシナリオ作成ツールを提供しており、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作でシナリオを作成できます。ただし、複雑なシナリオを作成する場合には、ある程度の設計スキルが必要となります。

シナリオ型チャットボットは、比較的導入しやすい反面、事前に想定されたシナリオ以外の質問には対応できないという制約があります。そのため、対応範囲を広げるためには、シナリオを拡充する必要があります。

辞書型チャットボット:仕組みと利用場面

辞書型チャットボットは、あらかじめ登録されたキーワードと回答を紐付けて、ユーザーの質問に答えるチャットボットです。ユーザーの質問に含まれるキーワードを検出し、対応する回答をデータベースから検索して提示します。特定のキーワードが含まれる質問に対して、正確な回答を提供できるため、専門用語が多い業界や、定型的な質問が多い場合に有効です。

辞書型チャットボットは、FAQ(よくある質問)システムとして活用されることが多く、製品に関する問い合わせ、サービスに関する問い合わせ、料金に関する問い合わせなど、様々な質問に対応できます。また、社内ヘルプデスクとして活用することで、社員からの質問に迅速に回答し、業務効率化に貢献します。

辞書型チャットボットの構築には、キーワードと回答を登録したデータベースが必要です。データベースの作成には、FAQリストや問い合わせ履歴などを活用できます。また、ユーザーの質問に含まれるキーワードを正確に検出するために、自然言語処理(NLP)技術を活用することも可能です。

辞書型チャットボットは、キーワードと回答が登録されていれば、比較的簡単に導入できますが、登録されていないキーワードを含む質問には対応できないという制約があります。そのため、キーワードと回答のメンテナンスが重要となります。

AI型チャットボット:進化と可能性

AI型チャットボットは、自然言語処理(NLP)や機械学習などのAI技術を用いて、ユーザーの質問内容を理解し、適切な回答を生成するチャットボットです。従来のチャットボットに比べて、より自然な会話が可能で、複雑な質問や曖昧な表現にも対応できます。AI型チャットボットは、ユーザーの意図を理解し、文脈に応じた回答を生成できるため、人間と会話しているかのような体験を提供できます。

近年では、ChatGPTのような生成AIを活用したチャットボットも登場し、その進化が注目されています。生成AIは、大量のテキストデータを学習することで、人間が書いたような自然な文章を生成できます。そのため、生成AIを活用したチャットボットは、より高度な会話や、創造的なタスクを実行できます。

AI型チャットボットは、顧客対応、マーケティング、営業など、様々な分野で活用されています。顧客対応においては、24時間365日対応可能な自動応答を提供し、顧客満足度向上に貢献します。マーケティングにおいては、ユーザーの興味や関心に合わせた情報を提供し、リード獲得に繋げます。営業においては、顧客の質問に答え、商品・サービスの提案を行い、成約率向上に貢献します。

AI型チャットボットは、従来のチャットボットに比べて、導入・運用コストが高くなる傾向がありますが、その高度な機能と可能性から、多くの企業や組織で導入が進んでいます。

課題別:最適なチャットボットの選び方

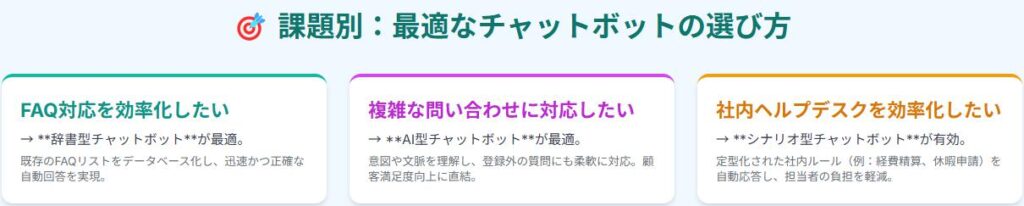

FAQ対応を効率化したい:FAQ型チャットボット

FAQ対応を効率化したい場合、FAQ型チャットボットが最適な選択肢となります。FAQ型チャットボットは、よくある質問とその回答をデータベース化し、ユーザーからの質問に自動で回答します。24時間365日対応可能なため、顧客満足度向上に貢献します。FAQ型チャットボットは、FAQサイトの補完や、問い合わせ窓口の負担軽減に有効です。

FAQ型チャットボットは、ユーザーが質問を入力すると、データベースから関連する回答を検索し、提示します。ユーザーは、FAQサイトを閲覧する手間を省き、迅速に回答を得ることができます。また、FAQ型チャットボットは、問い合わせ窓口の担当者の負担を軽減し、担当者はより高度な問い合わせに対応できるようになります。

FAQ型チャットボットを導入する際には、FAQデータベースの構築が重要となります。FAQデータベースは、よくある質問とその回答を整理し、データベース化する必要があります。FAQデータベースの構築には、FAQサイトのコンテンツや、過去の問い合わせ履歴などを活用できます。また、FAQデータベースは、定期的にメンテナンスを行い、最新の情報を反映する必要があります。

FAQ型チャットボットは、シンプルな構成で導入しやすく、コストも比較的低く抑えることができます。

複雑な問い合わせに対応したい:AI型チャットボット

複雑な問い合わせに対応したい場合は、AI型チャットボットが適しています。AI型チャットボットは、自然言語処理技術を用いて、ユーザーの質問内容を理解し、複雑な問い合わせにも対応できます。従来のチャットボットでは対応が難しかった、曖昧な表現や専門的な質問にも、AI型チャットボットは対応可能です。過去の問い合わせ履歴や顧客データを分析し、パーソナライズされた回答を提供することも可能です。顧客満足度向上や、コンバージョン率向上に貢献します。

AI型チャットボットは、機械学習を活用して、質問の意図を理解し、最適な回答を生成します。そのため、FAQデータベースに登録されていない質問にも、ある程度対応できます。また、AI型チャットボットは、学習能力を備えているため、利用するほどに精度が向上します。

AI型チャットボットを導入する際には、十分な学習データを用意する必要があります。学習データは、過去の問い合わせ履歴や、顧客データなどを活用できます。また、AI型チャットボットは、定期的にメンテナンスを行い、学習データを更新する必要があります。

AI型チャットボットは、高度な機能を提供するため、導入・運用コストが高くなる傾向があります。しかし、複雑な問い合わせに対応できることや、パーソナライズされた回答を提供できることから、顧客満足度向上に大きく貢献します。

社内ヘルプデスクを効率化したい:シナリオ型チャットボット

社内ヘルプデスクの効率化を目指すなら、シナリオ型チャットボットが有効です。シナリオ型チャットボットは、社員からのよくある質問(例えば、休暇申請方法、経費精算方法など)をシナリオとして登録しておけば、自動で回答できます。担当者の負担軽減や、社員の自己解決能力向上に貢献します。アーバンリサーチのように社内向けに活用する事例も増えています。

シナリオ型チャットボットは、事前に用意されたシナリオに基づいて会話を進めるため、複雑な質問には対応できませんが、定型的な質問には迅速かつ正確に対応できます。また、シナリオ型チャットボットは、導入が比較的容易で、コストも抑えることができます。

社内ヘルプデスクにシナリオ型チャットボットを導入する際には、社員からのよくある質問を分析し、シナリオを作成する必要があります。シナリオは、質問に対する回答だけでなく、関連する情報や、次のアクションを促すメッセージを含めることが望ましいです。また、シナリオは、定期的に見直し、最新の情報に更新する必要があります。

シナリオ型チャットボットは、社内ヘルプデスクの担当者の負担を軽減し、社員の自己解決能力を向上させるだけでなく、業務効率化にも貢献します。

導入事例から学ぶチャットボット活用法

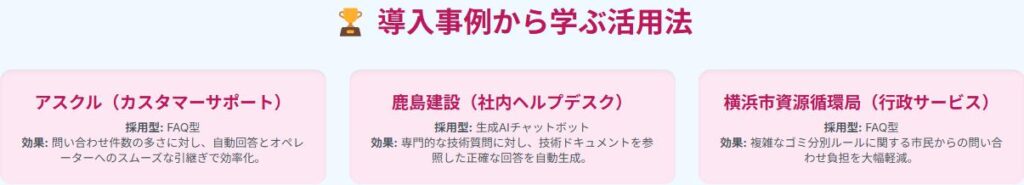

アスクルの事例:カスタマーサポートを効率化

アスクルは、カスタマーサポートにチャットボットを導入し、問い合わせ対応を効率化しました。よくある質問への自動回答や、オペレーターへのスムーズな引き継ぎを実現し、顧客満足度向上に貢献しています。アスクルは、オフィス用品の通販サイトとして知られており、顧客からの問い合わせ件数が非常に多いという課題を抱えていました。そこで、チャットボットを導入することで、問い合わせ対応の自動化を図り、顧客対応の効率化を目指しました。

アスクルは、FAQ型チャットボットを導入し、よくある質問への自動回答を実現しました。チャットボットは、24時間365日対応可能であり、顧客はいつでも疑問を解決できます。また、チャットボットで解決できない質問は、オペレーターにスムーズに引き継がれるように設計されており、顧客はストレスなく問い合わせを継続できます。

アスクルの事例から、チャットボットは、カスタマーサポートの効率化に大きく貢献することがわかります。特に、問い合わせ件数が多い企業にとっては、チャットボットの導入は、顧客満足度向上と業務効率化の両立に繋がる有効な手段となります。

鹿島建設の事例:社内向け生成AIチャットボット

鹿島建設は、社内向けに自社専用の生成AIチャットボットを構築しました。社員からの技術的な質問や、業務に関する問い合わせに対応し、業務効率化に貢献しています。建設業界は、専門知識や技術が非常に多く、社員からの質問も多岐にわたります。そこで、鹿島建設は、生成AIを活用したチャットボットを導入することで、社員の質問に迅速かつ正確に回答し、業務効率化を目指しました。

鹿島建設の生成AIチャットボットは、社員からの質問内容を理解し、過去のデータや技術ドキュメントなどを参照して、最適な回答を生成します。チャットボットは、24時間365日対応可能であり、社員はいつでも疑問を解決できます。また、チャットボットは、社員の質問履歴を学習し、回答精度を向上させていきます。

鹿島建設の事例から、生成AIチャットボットは、専門知識が多い業界において、社員の業務効率化に大きく貢献することがわかります。特に、技術的な質問が多い企業にとっては、生成AIチャットボットの導入は、社員の生産性向上に繋がる有効な手段となります。

横浜市資源循環局の事例:ゴミ分別に関する問い合わせ対応

横浜市資源循環局は、ゴミ分別に関する問い合わせ対応にチャットボットを導入しました。市民からの分別方法に関する質問に自動で回答し、問い合わせ窓口の負担軽減に貢献しています。ゴミ分別は、地域によってルールが異なり、市民からの問い合わせが非常に多いという課題がありました。そこで、横浜市資源循環局は、チャットボットを導入することで、問い合わせ対応の自動化を図り、問い合わせ窓口の負担軽減を目指しました。

横浜市資源循環局のチャットボットは、FAQ型チャットボットであり、ゴミ分別に関するよくある質問とその回答をデータベース化しています。チャットボットは、市民からの質問に含まれるキーワードを検出し、データベースから関連する回答を検索して提示します。チャットボットは、24時間365日対応可能であり、市民はいつでもゴミ分別に関する疑問を解決できます。

横浜市資源循環局の事例から、チャットボットは、行政サービスの効率化にも貢献することがわかります。特に、市民からの問い合わせが多い行政機関にとっては、チャットボットの導入は、窓口業務の負担軽減と市民サービスの向上に繋がる有効な手段となります。

まとめ:自社に最適なチャットボットを選ぼう

最適なチャットボットを選ぶためには、まず自社の課題を明確にし、必要な機能を洗い出すことが不可欠です。FAQ対応の効率化、複雑な問い合わせへの対応、社内ヘルプデスクの効率化など、チャットボットに求める役割を明確にしましょう。次に、予算や運用体制を考慮し、導入可能なチャットボットの種類を絞り込みます。シナリオ型、辞書型、AI型など、それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合ったものを選びましょう。

この記事で紹介した種類や特徴を参考に、各社の製品を比較検討し、無料トライアルなどを活用して、実際に試してみることをお勧めします。導入事例も参考に、自社と似た課題を抱える企業がどのようにチャットボットを活用しているかを調べてみましょう。

チャットボットは、導入して終わりではありません。導入後も、効果測定を行い、改善を繰り返すことで、より効果的な活用が可能になります。ユーザーからのフィードバックを収集し、FAQデータベースの更新や、シナリオの改善、AIの学習データの追加など、継続的な改善に取り組みましょう。自社に最適なチャットボットを見つけて、業務効率化や顧客満足度向上を実現しましょう。チャットボットは、企業の成長を支援する強力なツールとなり得ます。