近年、自治体における住民サービスの向上や業務効率化の手段として、AIチャットボットの導入が注目されています。この記事では、自治体でのチャットボット活用事例や導入のメリット、そして最適なチャットボットの選び方について詳しく解説します。

目次

Toggleなぜ今、自治体にチャットボットが必要なのか?

住民のニーズの多様化と行政サービスの逼迫

近年、住民のニーズは多様化の一途を辿っており、行政サービスに対する要求も高度化しています。少子高齢化の進行や価値観の多様化などが背景にあり、従来の画一的なサービス提供では、住民の満足度を維持することが難しくなってきています。特に、情報取得手段の多様化に伴い、住民は自身の状況や都合に合わせて、必要な情報を迅速かつ容易に入手できることを期待しています。しかし、多くの自治体では、依然として電話や窓口での対応が中心であり、時間や場所に制約があるため、住民のニーズに十分に応えられていないのが現状です。

加えて、自治体職員の減少や高齢化も深刻な問題です。限られた人員で増え続ける業務をこなす必要があり、一人当たりの負担は増大しています。このような状況下では、質の高いサービスを維持することが困難になり、住民サービスの低下を招く恐れがあります。また、職員の長時間労働や精神的な負担も増え、離職率の増加にも繋がる可能性があります。

これらの課題を解決するためには、業務効率化と住民サービスの向上の両立が不可欠であり、その有効な手段として、AIチャットボットの導入が注目されています。チャットボットは、24時間365日対応可能であり、住民からのよくある質問に自動で回答することができます。これにより、職員は定型的な問い合わせ対応から解放され、より専門的な業務に集中できるようになり、住民サービスの質が向上します。

24時間365日対応可能なチャットボットのメリット

AIチャットボットの最大のメリットは、時間や場所にとらわれず、24時間365日いつでも住民からの問い合わせに対応できることです。これにより、住民は、昼夜を問わず、また自宅や外出先からでも、必要な情報をすぐに得ることができます。特に、日中忙しい共働き世帯や、移動が困難な高齢者などにとっては、大きな利便性向上に繋がります。

また、チャットボットは、複数の住民からの問い合わせに同時に対応することができます。電話や窓口のように、待ち時間が発生することがなく、住民はストレスなく情報を入手できます。さらに、チャットボットは、回答内容を記録し、分析することができます。これにより、住民からの問い合わせ傾向を把握し、FAQの改善や新たなサービス開発に繋げることができます。

近年では、AI技術の進歩により、チャットボットの自然言語処理能力が飛躍的に向上しています。簡単な質問だけでなく、複雑な質問や曖昧な表現にも対応できるようになり、より人間らしい自然な対話が可能になっています。これにより、住民は、チャットボットとのコミュニケーションをスムーズに行うことができ、満足度の高いサービスを享受できます。例えば、住民が「子育てに関する情報を知りたい」と質問した場合、チャットボットは、年齢や地域などの情報を基に、最適な情報を提示することができます。

自治体DX推進におけるチャットボットの役割

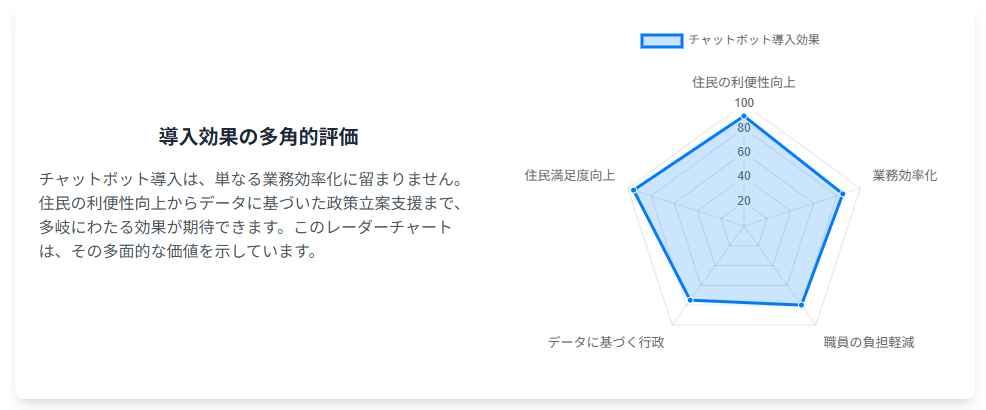

自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、行政サービスや業務プロセスを抜本的に見直し、住民の利便性向上や業務効率化を目指す取り組みです。チャットボットは、自治体DXを推進する上で、重要な役割を担っています。

まず、チャットボットは、住民とのコミュニケーションをデジタル化することで、行政サービスのオンライン化を促進します。住民は、自宅から手軽に問い合わせや申請を行うことができ、窓口に出向く必要がなくなります。これにより、住民の利便性が向上するとともに、自治体職員の負担も軽減されます。

次に、チャットボットは、住民からの問い合わせデータを収集・分析することで、データに基づいた行政運営を支援します。住民のニーズや課題を把握し、政策立案やサービス改善に活かすことができます。例えば、チャットボットのログデータを分析することで、特定の地域で特定のサービスに対するニーズが高いことが判明した場合、その地域に特化したサービスを提供することができます。

さらに、チャットボットは、AI技術を活用することで、業務プロセスの自動化を促進します。例えば、申請書類の自動チェックや、FAQの自動生成などを行うことができます。これにより、職員はより創造的な業務に集中できるようになり、生産性が向上します。

自治体向けチャットボット導入事例:成功のヒント

東京都港区の多言語AIチャット

東京都港区では、多くの外国人住民が暮らしており、言語の壁が行政サービスの利用を妨げる課題がありました。そこで、港区は多言語に対応したAIチャットボットを導入し、英語、中国語、韓国語など、様々な言語での問い合わせに対応できるようにしました。

このチャットボットは、AIによる自動翻訳機能を搭載しており、外国人住民は自身の母国語で質問することができます。チャットボットは、質問内容を自動的に翻訳し、適切な回答を提示します。これにより、外国人住民は、言語の壁を感じることなく、必要な情報を入手できるようになりました。

また、港区のチャットボットは、外国人住民向けの生活情報やイベント情報なども提供しています。これにより、外国人住民は、港区での生活をより快適に過ごすことができるようになりました。港区の事例は、多文化共生社会の実現に向けた、チャットボットの有効活用事例として注目されています。

港区の担当者は「チャットボット導入後、外国人住民からの問い合わせ件数が大幅に増加し、窓口での対応件数が減少しました。これにより、職員の負担が軽減され、より専門的な業務に集中できるようになりました」と述べています。

長崎県大村市のAIおむらんちゃん

長崎県大村市では、職員からのIT関連の問い合わせ対応に多くの時間を費やしていました。職員からの「パソコンが動かない」「ソフトウェアの使い方がわからない」といった問い合わせに、情報システム部門の職員が個別に対応する必要があり、業務効率が低下していました。

そこで、大村市はAIチャットボット「AIおむらんちゃん」を導入し、庁内ヘルプデスク業務を効率化しました。AIおむらんちゃんは、職員からのIT関連の質問に自動で回答し、問題解決を支援します。例えば、パソコンのトラブルシューティングや、ソフトウェアの操作方法などを、わかりやすく解説します。COTOHAChat &FAQを活用しています。

大村市の事例では、チャットボットの導入により、情報システム部門の職員の負担が大幅に軽減され、本来の業務に集中できる時間が増えました。また、職員は、AIおむらんちゃんを利用することで、問題を迅速に解決できるようになり、業務効率が向上しました。さらに、AIおむらんちゃんは、24時間365日対応可能であるため、時間外や休日の問い合わせにも対応できます。

大村市の担当者は「AIおむらんちゃんの導入により、情報システム部門の残業時間が大幅に削減されました。また、職員からの満足度も高く、業務効率化に大きく貢献しています」と述べています。

福島県会津若松市のLINE deちゃチャット問い合わせサービス

福島県会津若松市では、住民からの問い合わせ対応の利便性向上を目指し、LINEを活用したチャットボットを導入しました。LINEは、多くの住民が日常的に利用しているコミュニケーションツールであり、手軽に問い合わせができることから、利用者の増加が期待されました。

会津若松市のチャットボットは、子育て、健康、福祉、税金など、様々な分野に関する情報を提供しています。住民は、LINEを通じて、これらの情報にいつでもアクセスできます。また、チャットボットは、住民からの質問に自動で回答し、必要な情報に誘導します。

会津若松市の事例では、チャットボットの導入により、住民からの問い合わせ件数が大幅に増加し、窓口での対応件数が減少しました。これにより、職員の負担が軽減され、より専門的な業務に集中できるようになりました。また、住民は、LINEを通じて手軽に問い合わせができるようになり、利便性が向上しました。

会津若松市の担当者は「LINEチャットボットの導入により、住民とのコミュニケーションが円滑になり、行政サービスの利用促進に繋がっています。今後も、チャットボットの機能を拡充し、より住民に寄り添ったサービスを提供していきたい」と述べています。

自治体向けチャットボットの選び方:5つの重要ポイント

導入目的の明確化と必要な機能の洗い出し

チャットボット導入を成功させるためには、まず導入目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧なまま導入を進めてしまうと、期待した効果が得られず、費用対効果が悪化する可能性があります。例えば、「住民からの問い合わせ対応を効率化したい」「庁内ヘルプデスクの負担を軽減したい」「観光客向けの情報を充実させたい」など、具体的な目的を設定しましょう。

次に、設定した目的に必要な機能を洗い出します。例えば、住民からの問い合わせ対応を効率化したい場合は、FAQの充実度、自然言語処理能力、多言語対応などが重要な機能となります。庁内ヘルプデスクの負担を軽減したい場合は、IT関連の専門用語への対応、トラブルシューティング機能、既存システムとの連携などが求められます。観光客向けの情報を充実させたい場合は、多言語対応、地図連携、イベント情報提供などが重要になります。おもてなしSuiteCXは観光案内に特化しています。

このように、目的と必要な機能を明確にすることで、最適なチャットボットを選定することができます。また、導入後の効果測定も容易になり、改善点を把握しやすくなります。

FAQデータの準備とメンテナンスのしやすさ

チャットボットの回答精度は、FAQデータの質と量に大きく左右されます。FAQデータが不十分だったり、古い情報が含まれていたりすると、チャットボットは正確な回答をすることができず、住民の満足度を低下させる可能性があります。

したがって、チャットボット導入前に、十分な量のFAQデータを準備することが重要です。FAQデータは、過去の問い合わせ履歴や住民からのアンケートなどを参考に作成することができます。また、FAQデータは、定期的にメンテナンスを行い、最新の情報に更新する必要があります。

FAQの作成・編集が容易に行えるかどうかも重要なポイントです。専門知識がなくても、簡単にFAQを作成・編集できるツールを選ぶようにしましょう。また、既存のFAQデータを活用できるかどうかも確認しましょう。既存のFAQデータを活用できれば、導入の手間を大幅に削減することができます。

FAQデータは、チャットボットの「心臓」とも言える重要な要素です。FAQデータの準備とメンテナンスに十分な時間をかけ、質の高いチャットボットを構築しましょう。

サポート体制とセキュリティ対策

チャットボット導入後のサポート体制は、安定的な運用を維持するために非常に重要です。導入支援、運用サポート、トラブルシューティングなど、ベンダーがどのようなサポートを提供しているかを確認しましょう。導入支援では、FAQデータの作成支援や、チャットボットの初期設定などをサポートしてくれるか確認しましょう。運用サポートでは、チャットボットの利用状況の分析や、FAQデータの改善提案などを行ってくれるか確認しましょう。トラブルシューティングでは、障害発生時の対応時間や、復旧までの手順などを確認しましょう。

セキュリティ対策も重要なポイントです。自治体が扱う情報は、個人情報や機密情報など、非常に重要な情報が含まれています。チャットボットがこれらの情報を安全に扱えるように、セキュリティ対策がしっかりと講じられているかを確認しましょう。個人情報保護に関する対策、不正アクセス対策、データ暗号化対策などが含まれているかを確認しましょう。また、セキュリティに関する認証を取得しているかどうかも確認しましょう。

サポート体制とセキュリティ対策は、チャットボットの信頼性を高める上で不可欠な要素です。ベンダーの提供するサポート体制とセキュリティ対策を十分に比較検討し、安心して利用できるチャットボットを選びましょう。

LGWAN対応

LGWAN(Local Government Wide AreaNetwork)とは、地方公共団体を結ぶ行政専用のネットワークです。庁内ネットワークでの利用を検討している場合、チャットボットがLGWANに対応しているか確認する必要があります。

LGWANに対応していれば、インターネットを経由せずに、庁内ネットワーク内でチャットボットを利用することができます。これにより、セキュリティを確保した上で庁内情報を安全に扱うことができます。LGWANに対応していない場合、インターネットを経由する必要があるため、セキュリティリスクが高まる可能性があります。

また、LGWANに対応しているチャットボットは、庁内システムとの連携が容易になる場合があります。例えば、人事システムや財務システムなどと連携することで、職員からの問い合わせ対応を効率化することができます。

LGWAN対応は、庁内ネットワークでの利用を検討している自治体にとって、必須の要件と言えるでしょう。ベンダーにLGWAN対応状況を確認し、必要に応じてLGWAN接続に関する技術的なサポートを依頼しましょう。

費用対効果の検証

チャットボット導入にあたっては、導入費用だけでなく、運用コストや得られる効果を総合的に考慮し、費用対効果を検証することが重要です。導入費用には、初期費用、ライセンス費用、カスタマイズ費用などが含まれます。運用コストには、FAQデータのメンテナンス費用、サポート費用、サーバー費用などが含まれます。得られる効果には、問い合わせ対応時間の削減、職員の負担軽減、住民満足度の向上などが含まれます。

費用対効果を検証する際には、具体的な数値目標を設定することが有効です。例えば、「問い合わせ対応時間を20%削減する」「職員の残業時間を10%削減する」「住民満足度を5%向上させる」などの目標を設定し、導入後の効果を測定しましょう。

無料トライアルなどを活用して、実際にチャットボットを試してみるのも有効です。トライアル期間中に、実際に問い合わせ対応を行い、回答精度や操作性を確認することができます。また、トライアル期間中に得られたデータを基に、費用対効果をより正確に検証することができます。

費用対効果の検証は、チャットボット導入の成否を左右する重要な要素です。慎重に検討し、最適なチャットボットを選びましょう。

自治体チャットボット導入の未来と展望

さらなるAI技術の進化とチャットボットの可能性

AI技術は、日々進化を続けており、チャットボットの可能性も大きく広がっています。自然言語処理能力の向上により、チャットボットはより複雑な問い合わせにも対応できるようになるでしょう。例えば、住民が「確定申告について教えて」と質問した場合、チャットボットは、住民の収入や家族構成などの情報を基に、最適な申告方法を提示することができます。

音声認識技術との連携により、音声による問い合わせ対応も可能になるかもしれません。これにより、文字入力が苦手な高齢者や視覚障碍者も、チャットボットをआसानीに利用できるようになります。また、多言語対応能力の向上により、外国人住民も自身の母国語で問い合わせができるようになります。

さらに、画像認識技術との連携により、写真や動画を用いた問い合わせ対応も可能になるかもしれません。例えば、住民が道路の損傷状況を写真で送信した場合、チャットボットは、損傷箇所を特定し、修理の手配を行うことができます。

AI技術の進化は、チャットボットをより強力なツールへと進化させ、住民サービスの向上に大きく貢献するでしょう。

住民一人ひとりに寄り添うAIチャットボットへ

今後は、住民の属性や過去の問い合わせ履歴に基づいて、個別のニーズに合わせた情報提供やサポートを行うAIチャットボットが登場するでしょう。例えば、子育て中の住民に対しては、子育て支援に関する情報を提供し、高齢者に対しては、介護サービスに関する情報を提供するなど、パーソナライズされた情報提供が可能になります。

また、住民の感情を認識し、適切な対応を行うAIチャットボットも登場するかもしれません。例えば、住民が不満を抱いている場合、チャットボットは、共感の言葉をかけたり、解決策を提示したりすることで、住民の不満を解消することができます。

さらに、チャットボットは、住民の健康状態をモニタリングし、健康に関するアドバイスを提供するなど、ヘルスケア分野でも活用されるようになるかもしれません。例えば、住民の睡眠時間や運動量をモニタリングし、生活習慣の改善を促すことができます。

住民一人ひとりに寄り添うAIチャットボットは、住民の生活をより豊かにし、幸福度向上に貢献するでしょう。

まとめ

自治体におけるチャットボット導入は、住民サービスの向上と業務効率化に大きく貢献する可能性を秘めています。住民のニーズは多様化し、行政サービスに対する要求も高度化する中で、24時間365日対応可能なチャットボットは、住民にとって利便性の高いツールとなります。また、職員は定型的な問い合わせ対応から解放され、より専門的な業務に集中できるようになり、生産性が向上します。

導入事例を参考に、自自治体の課題やニーズに合ったチャットボットを選び、住民に寄り添うAIチャットボットの活用を目指しましょう。導入にあたっては、導入目的の明確化、FAQデータの準備、サポート体制の確認、セキュリティ対策の徹底などが重要となります。

AI技術の進化により、チャットボットは今後ますます高度化し、住民サービスの向上に大きく貢献することが期待されます。住民一人ひとりに寄り添い、最適な情報を提供するAIチャットボットの実現に向けて、積極的に取り組んでいきましょう。

自治体DXを推進し、住民の生活をより豊かにするために、チャットボットの活用を検討してみてはいかがでしょうか。