ロボティクス連携は、AI技術とロボット工学を融合させ、製造業からサービス業まで幅広い分野で業務効率化、コスト削減、そして新たな価値創造を可能にします。本記事では、あいちAI・ロボティクス連携共同研究会の事例や三菱電機GOTなどの具体的な製品を参考に、ロボティクス連携の基礎から導入事例、将来展望までを詳しく解説します。

目次

Toggleロボティクス連携とは?基礎知識を解説

ロボティクス連携の定義と目的

ロボティクス連携とは、AI(人工知能)とロボット技術を組み合わせ、より高度な自動化や自律化を実現する取り組みです。これにより、従来は人間が行っていた作業をロボットが代替し、生産性向上やコスト削減、労働力不足の解消に貢献します。ロボティクス連携は、単なる機械の自動化に留まらず、データに基づいた意思決定や、環境変化への適応能力をロボットに与えることを目指します。その目的は、効率性、精度、安全性を向上させ、最終的には人間の生活をより豊かにすることにあります。

連携の種類:ハードウェアとソフトウェア

ロボティクス連携は、ハードウェアレベルでの連携とソフトウェアレベルでの連携の2種類に大別できます。ハードウェア連携では、ロボットアームやセンサーなどの物理的なデバイスを組み合わせ、特定の作業を自動化します。たとえば、製造ラインにおいて、複数のロボットアームが連携して製品の組み立てを行う場合などが該当します。ソフトウェア連携では、AIアルゴリズムやデータ分析ツールを活用し、ロボットの動作を最適化したり、異常を検知したりします。これには、機械学習を用いたロボットの制御や、画像認識による品質検査などが含まれます。ソフトウェアとハードウェアの連携により、より複雑で高度なタスクをロボットが実行できるようになります。

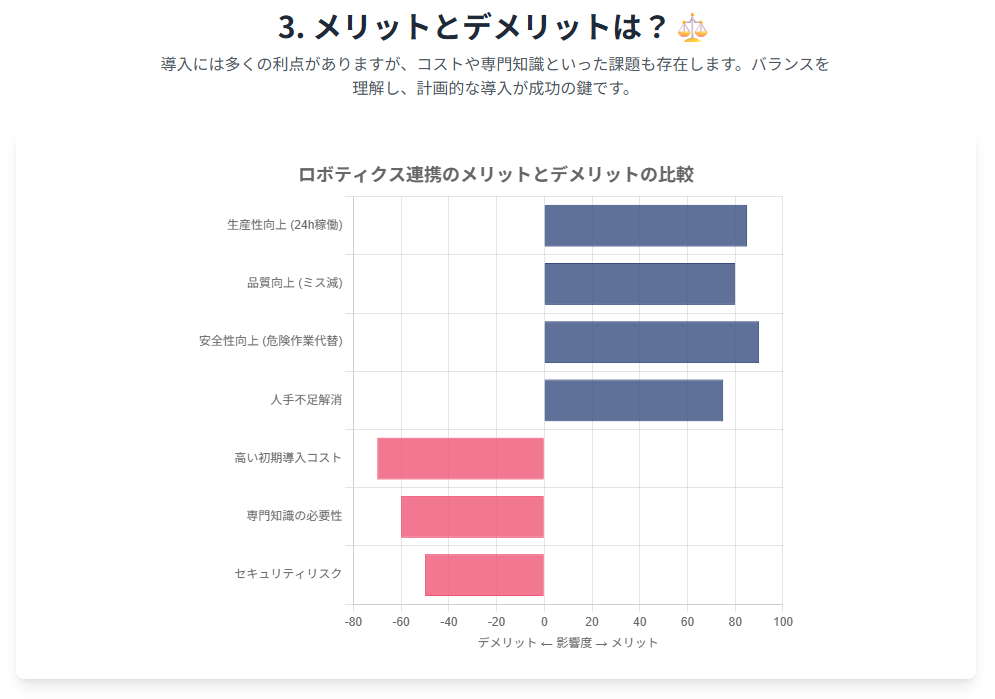

ロボティクス連携のメリット・デメリット

ロボティクス連携には、生産性向上、品質向上、安全性向上、コスト削減など多くのメリットがあります。生産性向上については、24時間稼働可能なロボットの導入により、人間の労働時間にとらわれず、継続的な作業が可能になる点が挙げられます。品質向上については、AIによる画像認識やデータ分析を活用することで、ヒューマンエラーを減らし、安定した品質を維持できます。安全性向上については、危険な作業環境から人間を遠ざけ、ロボットに代替させることで、労働災害のリスクを低減できます。コスト削減については、長期的に見ると、人件費や教育費、労災費などを削減できる可能性があります。一方、導入コストが高い、専門知識が必要、セキュリティリスクがあるなどのデメリットも存在します。初期投資には、ロボット本体の購入費用だけでなく、システム構築費、設置費用、メンテナンス費用などが含まれます。専門知識については、ロボットの操作、プログラミング、保守に関する知識が必要となり、人材育成や外部委託が必要になる場合があります。セキュリティリスクについては、ネットワークに接続されたロボットがサイバー攻撃を受ける可能性があり、情報漏洩やシステム停止のリスクがあります。導入にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。

あいちAI・ロボティクス連携共同研究会の取り組み

共同研究会の概要と目的

あいちAI・ロボティクス連携共同研究会は、愛知県内の企業や研究機関が連携し、AIとロボット技術を活用した新たな産業創出を目指す団体です。共同研究や実証実験を通じて、地域経済の活性化に貢献しています。具体的には、製造業、農業、医療、サービス業など、幅広い分野でのAI・ロボット技術の応用を検討し、その成果を地域社会に還元することを目指しています。また、中小企業がAI・ロボット技術を導入する際の支援や、人材育成のためのセミナーやワークショップの開催なども行っています。

AI-OCR共同利用サービス事例

共同研究会では、AI-OCR(光学文字認識)技術を活用した共同利用サービスを提供しています。これにより、中小企業でも手軽にAI技術を導入し、事務作業の効率化を図ることができます。例えば、これまで手作業で行っていた請求書や領収書のデータ入力作業を、AI-OCRによって自動化することで、入力ミスを減らし、作業時間を大幅に短縮できます。さらに、読み取ったデータを基幹システムと連携させることで、業務全体の効率化を図ることが可能です。このサービスは、中小企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための第一歩として、大きな役割を果たしています。

AIを活用した総合案内サービス

AIを活用した総合案内サービスは、利用者の質問にAIが自動で回答するシステムです。これにより、窓口業務の負担を軽減し、利用者の満足度向上に貢献します。具体的には、商業施設や公共施設において、AIチャットボットやAI搭載の案内ロボットを導入し、施設案内、イベント情報、周辺情報などを提供することが考えられます。また、多言語対応のAI案内サービスを導入することで、外国人観光客への対応もスムーズに行うことができます。これにより、人的コストの削減だけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。

製造業におけるロボティクス連携の応用事例

三菱電機GOTによるロボット連携

三菱電機GOT(GraphicOperationTerminal)は、ロボットの状態監視や操作を直感的に行えるインターフェースです。これにより、オペレーターはロボットの稼働状況をリアルタイムで把握し、異常発生時には迅速に対応することができます。例えば、GOTの画面上でロボットの動作状況をグラフで表示したり、異常発生時のアラームを表示したりすることで、オペレーターは迅速な状況判断と対応が可能になります。また、GOTを通じてロボットのパラメータ設定やプログラム変更を行うこともでき、柔軟な生産体制を構築することができます。GOTは、製造現場におけるロボットの活用を支援する強力なツールと言えます。

協働ロボットによる省人化

協働ロボットは、人間と一緒に作業できるロボットです。安全性に配慮した設計がされており、従来の産業用ロボットよりも導入が容易です。これにより、中小企業でも手軽に省人化を実現できます。例えば、組み立てラインにおいて、単純作業や反復作業を協働ロボットに任せることで、従業員はより高度な作業に集中することができます。また、重量物の運搬や危険な作業を協働ロボットに代替させることで、労働災害のリスクを低減できます。協働ロボットは、中小企業が省人化を実現するための有効な手段として、注目されています。

AIによる品質検査の自動化

AI画像認識技術を活用することで、製品の品質検査を自動化できます。これにより、検査員の負担を軽減し、検査精度を向上させることができます。例えば、製造ラインにおいて、製品の外観検査や傷の有無などをAI画像認識によって自動的に判定することができます。これにより、検査員は目視検査による疲労や見落としを減らし、より重要な検査業務に集中することができます。また、AIは過去の検査データから学習し、検査精度を向上させることができるため、品質の安定化にも貢献します。AIによる品質検査の自動化は、製造業における品質管理の高度化に不可欠な要素となっています。

ロボティクス連携の今後の展望

さらなるAIの進化とロボットの知能化

今後は、AI技術の進化により、ロボットがより高度な判断や学習を行うことができるようになります。これにより、複雑な作業や状況変化にも柔軟に対応できるロボットが登場し、適用範囲がさらに拡大することが期待されます。具体的には、ディープラーニングなどのAI技術を活用することで、ロボットは自律的に作業計画を立案したり、予期せぬ事態に柔軟に対応したりすることが可能になります。また、複数のロボットが連携して作業を行うことで、より複雑なタスクを効率的にこなすことができるようになります。AIとロボットの融合は、製造業だけでなく、物流、医療、農業など、様々な分野に革新をもたらすと期待されています。

中小企業への導入促進と課題

中小企業におけるロボティクス連携の導入を促進するためには、導入コストの低減や技術支援の充実が不可欠です。また、人材育成やセキュリティ対策も重要な課題となります。導入コストの低減については、政府や自治体による補助金や助成金の活用、リースやレンタルなどの導入形態の多様化などが考えられます。技術支援の充実については、専門家によるコンサルティングや導入支援、導入事例の共有などが有効です。人材育成については、ロボット操作やプログラミングに関する研修プログラムの提供、eラーニング教材の開発などが求められます。セキュリティ対策については、ネットワークに接続されたロボットに対するセキュリティ対策の強化、サイバー攻撃に対する防御体制の構築などが重要になります。中小企業がロボティクス連携を導入する際には、これらの課題を克服するための支援策が不可欠です。

まとめ:ロボティクス連携で未来を拓く

ロボティクス連携は、企業が競争力を高め、持続的な成長を遂げるための重要な戦略です。AI技術とロボット工学の融合により、業務効率化、コスト削減、そして新たな価値創造を実現し、より豊かな未来を築きましょう。ロボティクス連携は、単なる自動化にとどまらず、人間の創造性や判断力を拡張し、新たなビジネスモデルやサービスを生み出す可能性を秘めています。企業は、ロボティクス連携を積極的に導入し、変化の激しい社会に対応していく必要があります。そして、その過程で得られた知見やノウハウを共有し、社会全体の発展に貢献していくことが重要です。ロボティクス連携は、私たちの未来を拓くための鍵となるでしょう。

ロボティクス連携の進化と社会への影響

ロボティクス連携の歴史的背景

ロボティクス連携の概念は、1960年代の産業用ロボットの登場から始まりました。当初は単純な反復作業の自動化が中心でしたが、1980年代に入ると、コンピュータ制御技術の発展により、より複雑な作業が可能になりました。1990年代以降は、インターネットの普及やセンサー技術の進化により、ロボットがネットワークに接続され、遠隔操作やデータ収集が可能になりました。そして、2010年代以降は、AI技術の急速な発展により、ロボットが自律的に判断し、学習する能力を獲得し、現在のロボティクス連携へと進化してきました。この歴史的な流れの中で、ロボティクス連携は、製造業だけでなく、医療、農業、物流、サービス業など、様々な分野で応用されるようになり、社会に大きな影響を与えています。

ロボティクス連携がもたらす社会の変化

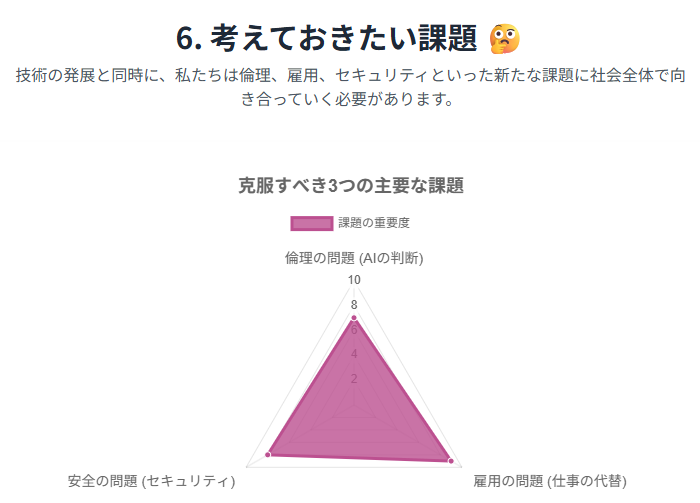

ロボティクス連携は、私たちの社会に様々な変化をもたらしています。まず、労働市場においては、単純作業や反復作業がロボットに代替されることで、人間の労働者はより高度なスキルや創造性を求められるようになります。また、高齢化社会においては、介護ロボットや生活支援ロボットの普及により、高齢者の自立支援や介護者の負担軽減が期待されます。さらに、災害時には、人命救助ロボットや復旧支援ロボットが活躍し、被害の軽減に貢献します。このように、ロボティクス連携は、労働、福祉、防災など、様々な分野で社会課題の解決に貢献し、より豊かな社会の実現に貢献すると考えられます。しかし、同時に、雇用問題や倫理問題など、新たな課題も生じており、社会全体でこれらの課題に向き合っていく必要があります。

ロボティクス連携における倫理的な課題

AIとロボットの倫理

ロボティクス連携の進展に伴い、倫理的な課題も浮上してきました。例えば、AIが搭載されたロボットが自律的に判断し、行動する際に、人間の意図に反する行動をとる可能性や、AIの判断にバイアスが含まれている可能性などが指摘されています。また、ロボットが人間の仕事を奪うことによる雇用問題や、ロボットに過度に依存することによる人間の能力低下なども懸念されています。これらの倫理的な課題に対しては、AI開発者やロボット技術者だけでなく、法律家、倫理学者、社会学者など、様々な分野の専門家が協力し、倫理的なガイドラインや規制を策定していく必要があります。また、一般市民に対しても、AIやロボットに関する教育や情報提供を行い、正しい理解を促すことが重要です。

ロボットによる雇用の代替と新たな職種の創出

ロボティクス連携が進むにつれて、ロボットが人間の仕事を代替する可能性が高まっています。特に、単純作業や反復作業、危険な作業などは、ロボットに代替されやすいと考えられます。しかし、同時に、ロボティクス連携の導入や運用、保守などに関する新たな職種も生まれています。例えば、ロボットエンジニア、AI開発者、データ分析者、ロボットオペレーターなどが挙げられます。これらの新たな職種は、高度なスキルや知識を必要とするため、労働者は常に学習し、スキルアップを図る必要があります。また、政府や企業は、労働者のスキル再教育や職業訓練を支援し、新たな職種への移行を促進する必要があります。ロボットによる雇用の代替は、社会全体で取り組むべき課題であり、適切な対策を講じることで、より良い未来を築くことができると考えられます。